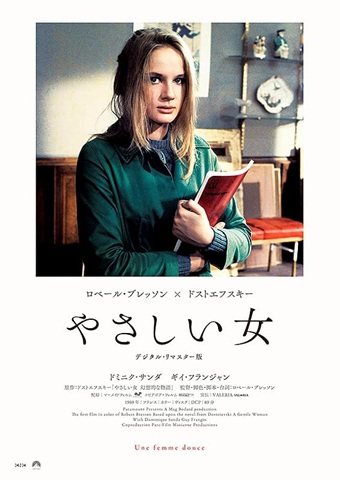

『少女ムシェット』の2年後の1969年に制作された『やさしい女』は、ドストエフスキーの同名の短編小説(1876年)を原作としたロベール・ブレッソン監督の初のカラー作品だ。

他のブレッソン作品と同様、本作でも「非俳優」が起用され、主演には演技経験のなかったドミニク・サンダが起用された(その後の映画界での彼女の活躍ぶりはよく知られたところである)。

映像はシンプルかつ厳格で、余計な装飾を排除し、クローズアップや反復的なショットを通じて、人間の内面の複雑さと、コミュニケーションの断絶を静かな緊張感を込めて描いている。

2015年と2021年にリバイバル上映され話題になるも、これまでソフト化されることはなかった本作だが、2025年06月27日にIVCより『やさしい女 2Kレストア』Blu-rayとDVDが発売されることとなった。

目次:

映画『やさしい女』作品情報

1969年製作/89分/フランス映画/原題:Une femme douce

監督・脚本:ロベール・ブレッソン 原作:フョードル・ドストエフスキー 撮影:ギスラン・クロケ 美術:ピエール・シャルボニエ 音楽:ジャン・ウィエネル

出演:ドミニク・サンダ、ギイ・フライジャン、ジャン・ロブレ

映画『やさしい女』あらすじ

若い女性(ドミニク・サンダ)が自ら命を絶ち、その夫(ギイ・フレイジャン)が彼女の死を振り返りながら、2人の関係を回想する形で物語は進行する。夫は質屋を営んでいるが、初めから質屋だったわけではない。社会的に一度転落し、一からこの仕事を築いて来た彼には自負と負い目があった。時折、店にやって来る貧しい若い女性に惹かれた彼は結婚を申し込み、一度は断られたものの、念願かなって結婚に至る。

幸せそうに見えた二人だったが、次第に感情的な距離が生まれ、関係は取り返しのつかないものになって行く。

※アフィリエイトプログラム(Amazonアソシエイト含む)を利用し適格販売により収入を得ています

映画『やさしい女』感想・評価

映画は、60年代末のパリの夜の光景を映しだして始まる。カフェやホテルのネオンが明滅し、車が進んでいく様子をとらえながら、クレジットが表示されていく。車が止まって大勢の人々が横断歩道を渡っていく様子が見えるが、影が重なり合い、黒い固まりのようだ。その固まりの流れが止まるとまた車が動き出す。

と、次に来る画面は家のドアの持ち手に焦点が当てられており意表をつく。持ち手がひねられて人が中に入ると、バルコニーの今倒れたばかりにみえる机と椅子に画面が切り変わり、次いでゆっくりとスカーフが空中を落下していくショットとなる。車がけたたましい音を立てて止まり、道路に横たわっている女の姿が見え、救急車の音が聞こえてくる。ショッキングだが鮮やかなオープニングだ。

ここからは死んだ女の夫だった男の回想という形をとる。質屋を営んでいる若い男は店にやってくる緑色のコートを着た貧しい女のことが気になり始める。女を演じるのはドミニク・サンダ。当時17才。揺るぎない真っ直ぐな瞳が美しい。

彼女はいつも手に分厚い本を持っている。何度目かに二人は言葉を交わし、女は「ここで得たお金は本とノートに使うの」と語る。男は彼女に恋し、結婚を申し込む。彼女は結婚に対し何の幻想も抱いていないように見え、一旦は拒絶するが結局二人は結婚する。簡単な結婚式のあと二人は男の自宅に戻ってくるのだが、ドミニク・サンダは階段を駆け上がり、家にはいるとすぐにバスルームに飛び込み、部屋に戻ってくるとテレビをつけ(カーレースを中継している)、軽やかに走り回る。ベッドの上で子どものように何度もジャンプし、夫と抱き合う。このはしゃぎっぷり、高揚感に溢れる描写には観ていて思わず照れくさくなるような多幸感がある。

しかし、「彼女の上機嫌を私が壊した」と男が告白するように、以後、女は笑うことすらなくなってしまい夫婦の溝がどんどん深まっていく。「激しい言い合い」があったと男は言うが、映画では再現されず、女は沈黙し、男に視線を合わさなくなる。

男がとる態度はある意味、至極一般的で、とりわけ横暴で暴力的というわけではない。反省し愛していると告白し、とりすがりもするが、女は男を見ようともしない。男は愛をやり直そうとここではないどこかへの想いを口にするが、それもまた彼女を追い詰めるだけだ。

食事や身の回りのものよりも本とノート、映画と演劇と音楽を愛した女。蓄えよりも優しさを重視した女。だがそんな価値観の相違といった単純なものが原因なのではない。もっと深いところで二人は激しくすれ違ってしまったのだ。

彼らはパラマウント・エリゼ座、動物園、自然史博物館、近代美術館、ハムレットの芝居などに出かけていく。「自然史博物館を知ってる? 感動するわよ」と男に言った女。近代美術館で機械仕掛けの現代美術作品の前にたたずみ「絵画と同じよ」と言った女。「ハムレット」の芝居を身を乗り出してみた女。

おそらく結婚生活とは芸術を愛する者にとっては墓場なのだろう。彼が示す結婚生活の断片が女の生きづらさをあらゆるところで露呈しているにもかかわらず、結局男は、答えにたどり着けない。すべてにおいて自分が主体であり、女の感情などは二の次であるというのが、結婚というもののシステムなのだから。

ブレッソンは全編を淡い色彩と物憂げなテンポで綴っている。そこに流れているのは、哀しみではなく、怒りを宿した冷ややかな感情である。