スイスの映画の父と呼ばれるアラン・タネールが2022年9月11日、92才で死去した。

そのわずか3日後、ジャン=リュック・ゴダールが亡くなり、ネット上ではゴダールへの追悼メッセージや記事が溢れた。ゴダールの影に隠れたような格好になってしまったが、アラン・タネールは日本でも80年代半ばに特集上映が組まれるなど、リアルタイムに紹介されてきた作家である。

しかし、この30年間、日本ではアラン・タネールが正当な評価をされてきたとは言い難い状況だ。昨今、ダニエル・シュミットや、フレディ・M・ムーラー等、スイスの名匠の作品がリバイバル上映され、再評価が進んでいるが、アラン・タネールが真打ちとなって、日本のスクリーンに蘇ることを切に願う。

目次

アラン・タネール プロフィール

アラン・タネール(Alain Tanner)

1929年12月6日スイス・ジュネーブ生れ。1970年代を中心としたスイス映画のニューウェーブの中心的存在として活躍したことで知られている。

1950年代半ば、イギリスに渡り英国映画協会に勤める。1957年には短篇映画『ピカデリーの夜 Nice Time』をクロード・ゴレッタと共同監督し高い評価を得る。

スイスに戻ってからは、テレビ向けのドキュメンタリー作品を多数制作。1969年には長編映画第1作『どうなってもシャルル』を監督。ロカルノ映画祭の最高賞を受賞し、20余年ぶりに海外で広く上映されたスイス映画となった。

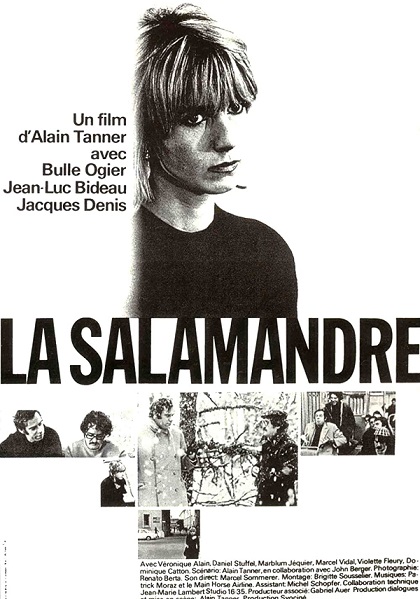

ビュル・オジェ主演の『サラマンドル』(1971)ではスイスの歴代の興行収入を塗り替えるヒットを記録。第21回ベルリン国際映画祭ニューシネマフォーラム部門OCIC賞を受賞している。

『光年のかなた』(1981)では第34回カンヌ国際映画祭審査員特別グランプリを受賞するなど、多くの作品で国際的に高く評価されているスイスを代表する監督。

そのほかの作品に『アフリカからの帰還』(1973)、『世界の中心』(1974)、『ジョナスは2000年に25才になる』(1976)、『メシドール』(1979)、『光年のかなた』(1981)、『白い町で』(1983)、『ローズヒルの女』(1989)などがある。

2022年9月11日に92才で死去。

A・タネール論考 走る映画―または、A・タネール 『メシドール』、『アフリカからの帰還』、『サラマンドル』を中心に。

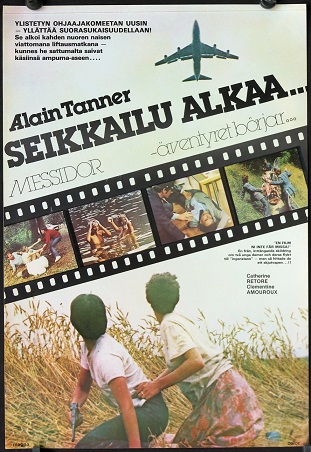

『メシドール』(1979)

アラン・タネールの1979年の作品『メシドール』は、ふたりの少女が登場する。ひとりは小柄で赤いジャケットにジーンズという飾り気のない少女で、彼女は駅に立っている。

もうひとりは、大柄で少年のように髪を短くした少女で、アパートの一室の窓際に立ち、背中を向けている。

駅の少女はポケットを探り、顔をしかめる。切符をなくしたのだ。室内の少女はこちらを向いて言う。「旅に出るわ」

ヒッチハイクするそのふたりの少女のちょうど真ん中に車が停まり、そこに同時に駆け寄ったことで知り合ったふたりの少女は「もう少し一緒にいたいから」と共に旅を続けることにする。

「どうする? やめる?」と言いつつ、中断されない旅はやがて加速度を帯びていく。目的地があるわけではない。ましてや思い出作りや、旅のふれあいを求めているわけでもない。「目的のないのなんて大嫌い」と言いつつ、少女たちの疾走は中断されず、彼女たちは決して目的を作ろうとしないのだ。

いつしか彼女たちが追われる身となっても「逃亡」という形すら取ろうとしない。自分たちの身なりがテレビで報道されていることを知っても、服装を変えたり、交換したりして身を隠そうともしない。ただ、ただ、当然のように、前へ前へと運動が続いていくのだ。

彼女たちがふとしたことから手に入れた銃がある。前進が続けられるうちに銃が手に馴染んでくる。スーパーの店員や馬小屋の持ち主に銃が向けられたときには、引き金が引かれる心配をまず我々は感じないのだけれど、少女の片方が相手のこめかみに冗談で銃をあてるあたりから、なにやら不安な胸騒ぎが起き、少女たちが前進するのをやめることを心のどこかで期待し始めるのだが、運動は加速度を増すばかりだ。

結局は悲劇として終わるこの物語からいくつかのもっともらしい教訓を引き出すのはたやすい。ふたりの少女の性格を分析して原因はとこにあったのかなんてことを考察することも可能だろう。しかし、ここにはそのような分析では到底語れないような感情が存在しているのだ。

フランク・キャプラの『或る夜の出来事』(1934)で、クラーク・ゲーブルが断固拒否した物乞いで彼女たちは空腹を満たし、馬小屋で隠れるように眠り、盗み、銃を撃ち、ヒステリーを起こし、喧嘩をし、「最悪だわ」と呟きながら「最高の気分よ」と付け加えるのだ。

そう呟く少女を前にして、あらゆる常識は無意味になる。あるのは、わざとガニ股気味に歩くクレマンティーヌ・アムルーと、まぶしいように目を細めて遠くをみつめるカトリーヌ・レトレというふたりの少女が、わたしたちの目の前を駆け抜けて行ったということだ。

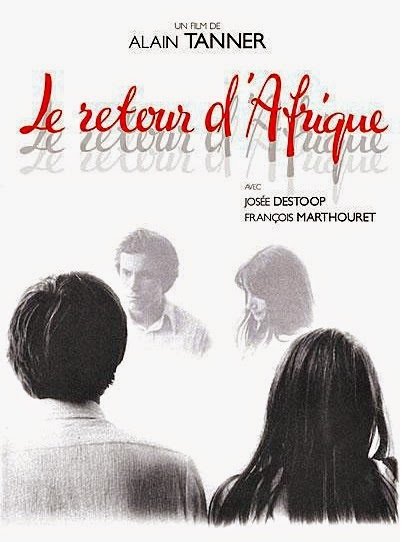

『アフリカからの帰還』(1973)

1973年の作品『アフリカからの帰還』の主人公は、派手に友人にアフリカ行きを言いふらし、それが突然延期になったにもかかわらず、お別れパーティーまでやってしまい、結果、部屋に閉じこもらなくてはならない羽目になるカップルだ。

来ない手紙を待つじれったさ。貧しい食事。喧嘩、あせり、苛立ち。ファスビンダーあたりだと、じっくり室内にカメラを据えて、彼らの困惑や絶望をねっとりと眺め、重厚な人間ドラマを作り上げただろうが、A・タネールとなると、主人公はあっさりと自転車に乗り、街の疾走を楽しみ、友人に声をかけられるといとも簡単にUターンするのだ。実にあっけらかんと目的は破棄されて、かってあった目的はスピードの中に埋もれてしまう。

確かに目的を持っていたものが、いつの間にかまったく違うものになることはよくあることだ。そしてひとたび、目的が転換してしまうと概して運動は加速度を増すものである。

ゴダールの『ウイークエンド』(1967)は54台もの車が延々つながるあまりにも有名なシーンが代表するように、停滞、障害、足踏みに溢れているのだが、一旦、目的地が消滅すると、とんでもない迷宮が始まる。しかもミレーユ・ダルクが最後まで生き延びてしまう凄さ。

また、『或る夜の出来事』でクローデット・コルベールは無事目的地であるニューヨーク、飛行家キングのところにたどり着くが、結婚式の中途で、クラーク・ゲーブルのところへ爆走するといったふうだ。

しかし、A・タネールの場合は目的が何かにすり替わるのではなく、あるいは迷宮へと突入するわけでもなく、ふっと一瞬、真空状態のような何ものも混じらないスピードとなって消えてしまう。そして何事もなかったように日常があるのである。

例えば、1974年の『世界の中心』には国会議員の候補者(フィリップ・レオタール!)の後をつけるふたり組の車が、カットが変わった途端、滑ってゆっくりと横転するシーンがひょいっと挿入される。前後になんの説明もなくただ、車が純粋に横転するだけなのだ。なんともあっけらかんとしていて実にいい加減で楽しいシーンである。

『アフリカからの帰還』の主人公たちはアフリカ行き騒動があったあとは住まいと仕事が変わってはいるが、もっともらしい教訓や思考の変化が描かれるわけではない。あの自転車のUターンからまったく別の話が始まったかと思わせるくらいだ。わたしたちは郵便局でのアンヌ・ヴィアゼムスキーの教育論を聞き、ラストに投げられるコインを観て、ニマニマと微笑んでしまうことになるのだ。

『サラマンドル』(1971)

1971年の作品『サラマンドル』で、ビュル・オジェ扮するロズモンドはソーセージの袋詰の作業を行っている。退屈な仕事だ。ある日、上司に嫌味を言われた彼女は作業着を脱ぎ捨ててバッグを掴むと、そのままさっさと出ていってしまう。チューブから出て来るソーセージがぐるぐると渦を巻いて積もっていく。

その後のビュル・オジェの歩く姿がいいのだ。口を尖らせ恨み言を行っていたりとか、怒りに震えていたりだとか、そんなもの、とっくに超越してしまった顔をしている。彼女は笑っていたのだ。本当に幸せそうに。

1981年の作品『光年のかなた』でも主人公のジョナスは店のマスターに無断欠勤をなじられる。「病気なんかじゃない!来たくないから来なかった。簡単だな!」と怒鳴られ、彼は威勢よく店をやめてしまう。

マスターが「簡単だな!」と詰ったジョナスの、そして『サラマンドル』のビュル・オジェの行動を観て、「甘いな、辛さを超えてこそ成長があるのだよ」だとか「やめてその後どうするのかね」とお説教をしたくなってうずうずする人もいるかもしれない。が、それはやはりお門違いだ。

勿論、状況は最悪だ。このあと仮に仕事が見つかったとしてやり甲斐のある面白い仕事なんて滅多にない。繰り返しがあるだけかもしれない。

しかし、このビュル・オジェの笑顔はまさに、『メシドール』の少女たちが語った「最悪なんだけど最高の気分」に当てはまる。対象となるものはないが、それは確実に、勝利の瞬間なのだ。

(本稿は、1985年に某ミニコミ誌に発表した文章を加筆修正したものです)

※アフィリエイトプログラム(Amazonアソシエイト含む)を利用し適格販売により収入を得ています