特集上映「生誕90周年上映 フランソワ・トリュフォーの冒険」が全国順次公開されている。(公式HP: https://movies.kadokawa.co.jp/truffaut90/)

ヌーヴェルヴァーグ黎明期から1980 年代まで、フランス映画を代表する監督として走り続けたフランソワ・トリュフォー。

今回の上映では自身の少年時代を投影した処女長編『大人は判ってくれない』を筆頭に『アントワーヌとコレット(短編)』(1962)、『夜霧の恋人たち』(1968)、『家庭』(1970)、『逃げ去る恋』(1980)というジャン=ピエール・レオが主人公を演じた<アントワーヌ・ドワネルの冒険>と呼ばれる一連の作品を一挙に見ることができる。

本稿ではその全作を紹介し、アントワーヌ・ドワネルという人物の人生の変遷ついて考察していきたい。

目次

映画『大人は判ってくれない』(1959)

原題:Les Quatre Cents Coupsフランス映画 監督:フランソワ・トリュフォー 脚本:フランソワ・トリュフォー、マルセル・ムーシー 撮影:アンリ・ドカエ 音楽: ジャン・コンスタンタン 出演:ジャン=ピエール・レオ、パトリック・オーフェイ、アルベール・レミー、クレール・モーリエ、ギィ・ドゥコンブル、ジョルジュ・フラマン、イボンヌ・クローディ

エッフェル塔が見える風景。ジャン・コンスタンタンによる軽快な音楽にあわせて、車の屋根あたり、あるいは軽トラックの荷台くらいの高さの位置にカメラを置き、パリの街を移動撮影していく。遠くに見えるエッフェル塔に注目しているといつの間にか、カメラはエッフェル塔の直ぐ側を通過し、さらに小さくなったエッフェル塔を捉え続ける。

授業中、悪童たちが女性が写ったプロマイドを密かに回して遊んでいる。運悪くみつかったアントワーヌ・ドワネル(ジャン=ピエール・レオ)は叱られて立たされることに。休み時間になっても教室に残されたため壁に不満の言葉を書き付けるとさらに激しく叱られる。

担任の先生はアントワーヌを目の敵にしているように見える。いつの時代にも悪童はいるし、やっていることはかわいいものだというのに。両親だってアントワーヌを扱いづらい手のかかる子どもだと決めつけている。育児放棄的な面も見え隠れする。だが、映画はアントワーヌが覚える憤懣を社会的告発としては描かず、子どもの視点で毎日の生活の一部として活き活きと描き出していく。

授業で屋外に出た子どもたちが、次々に列を離れて街中に逃げていくさまを俯瞰で撮っているシーンは極めて楽しい。これはジャン・ヴィゴの『新学期総操行ゼロ』(1933)のオマージュだ。

遅刻した理由に「お母さんが死にました」と嘘をついたのがばれて、家に帰れなくなり、友人のルネ(パトリック・オーフェー)の家に転がり込んだアントワーヌはルネと共にタバコを吸う。ルネの父親に匂いを気づかれないように、2人でシーツをばたばたさせるのだが、余計に煙たくなるシーンには思わず笑ってしまう。

ルネと映画を観たあとにロビーに貼られていたポスターを盗んでいくスリルな一瞬。珍しく家族で映画を観た幸せな時とその笑顔。父の会社からタイプライターを盗んで抱えて歩く画は、なんとも言えない味わいがある。

しかし、タイプライターを盗んだことで家族からはもう育てられないと見捨てられ、アントワーヌは少年鑑別所に入れられてしまう。

窓ガラスに手をあててアントワーヌが何かを叫んでいる有名なショットは鑑別所にルネが訪ねてきた場面に登場する(結局ルネは面会を許されず、代わりに父にひどい手紙を書いたことをなじる母とのひどい面会しか実現しない)。

また、野口久光のポスターで有名なアントワーヌがハイネックのセーターを口元まで伸ばしているショットは、鑑別書に収監される前の拘置所で過ごすシーンのそれだ。

先程、告発として描いてはいないと述べたが、それでもやはり本作に出てくる大人たちが、子どもに見せる眼差しの冷たさは驚くほどだ。子どもたちに優しい目を向けるのは、人形劇に瞳を輝かせる子どもたちをモンタージュ的に捉えたカメラだけだ(すなわちトリュフォーの視点と言っていいだろう)。

ラスト、鑑別書を脱走してきた少年は振り返りカメラをみつめる。強い怒りと反抗心を感じさせる眼差し。無邪気な子供時代の終わりを告げる真っ直ぐな眼差しは、観る者の心に深く突き刺ささる。

『アントワーヌとコレット / 二十歳の恋―フランス篇』(1962)

原題:Antoine et Colette 監督・脚本:フランソワ・トリュフォー 撮影:ラウール・クタール 音楽;ジョルジュ・ドルリュー 出演:ジャン=ピエール・レオ、マリー=フランス・ピジエ、パトリック・オーフェー、ロジー・ヴァルト、ランソワ・ダルボン、ジャン=フランソワ・アダン、アンリ・セール

国際オムニバス映画『二十歳の恋』の一篇として作られた短編作品。アントワーヌ・ドワネルは20歳になりレコード会社に勤めている。演じるのは、勿論、ジャン・ピエール・レオだ。

彼はフランス青年音楽同盟に入会し、友人のルネ(パトリック・オーフェー)と共に音楽会に参加する。ルネと今でも親しく付き合っているようで、変わらぬ友情に少し嬉しくなる。

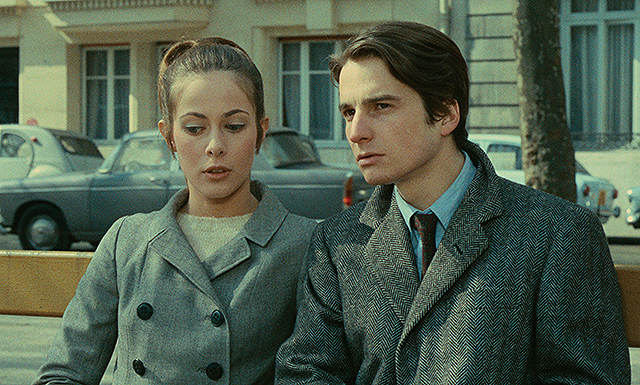

音楽会に何度か参加しているうちにアントワーヌは女子学生のコレット(マリー=フランス・ピジエ)と出会い恋をするようになる。

アントワーヌはコレットの両親と仲良くなり、暖かいもてなしを受ける。『大人は判ってくれない』(1959)ですべての大人に拒否されたアントワーヌが初めて暖かい家庭を知ることになるわけだが、肝心のコレットとの仲は一向に進展しない。このもどかしさが、実にアントワーヌらしい。

ある日アントワーヌはこの一家の家の向かいのアパートに引っ越してくる。レコードプレーヤーと鞄を両手に持ち、紐で結んだ本を首にぶら下げて歩いてやってくる。道行く人々が振り返って彼を見ている。これは好きになった女性に会いたい一心で彼女の住む向かいのアパートに引っ越したというトリュフォーの実体験が投影されているのだそうだ。

『夜霧の恋人たち』(1968)

原題:Baisers voles 監督:フランソワ・トリュフォー 脚本:フランソワ・トリュフォー 、クロード・ド・ジブレー 、ベルナール・ルボン 撮影:ドニ・クレルヴァル 音楽:アントワーヌ・デュアメル 出演:ジャン=ピエール・レオ、クロード・ジャド、デルフィーヌ・セイリグ、ミシェル・ロンズデール、ハリー・マックス、アンドレ・ファルコン、ダニエル・セカルディ

アントワーヌ・ドワネルもの第三作。『アントワーヌとコレット』から5年後。アントワーヌは失恋が原因で兵役に志願。しかしあまりのダメっぷりに呆れられ除隊させられてしまう。

その後、彼はホテルの受付の仕事につくが、浮気の現場をおさえたい探偵にまんまと騙されて仕事をクビになってしまう。そんな彼が今度は探偵事務所に勤めることとなり、靴屋の店員として潜入捜査をすることに。

人の良さとどんくささが顕になるアントワーヌ。その不器用さが愛おしい。『大人は判ってくれない』ではその不器用さ、要領の悪さが大人の怒りを買ったが、本作では救いの手を差しのべてくれる人もいる。

『夜霧の恋人たち』はそのロマンチックなタイトルとは裏腹に、アントワーヌがドタバタ動き回るコメディー映画だ。あんな悲惨な子供時代を過ごした彼が、コメディーの主人公になるとは!という驚きと共に、全編を覆う暖かいタッチにはなにやらほっとさせられる。

ちなみに、アントワーヌが崇拝する年上の女性タバール夫人に扮しているのは、2022年、シャンタル・アケルマン監督特集の一本として日本でもようやくロードショー公開された『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』(1975)のデルフィーヌ・セイリグだ。

『家庭』(1970)

原題:Domicile conjugal 監督:フランソワ・トリュフォー、原案・脚本:フランソワ・トリュフォー、クロード・ド・ジブレー、ベルナール・ルボン 撮影:ネストール・アルメンドロス 音楽:アントワーヌ・デュアメル 出演:ジャン=ピエール・レオ、クロード・ジャド、松本弘子、バルバラ・ラージ、シルバーナ・ブラージ、ダニエル・ブーランジェ、ダニエル・ジラール、

アントワーヌ・ドワネルもの第四作。アントワーヌのドタバタぶりは本作でも続く。ストーリー的にはアントワーヌの浮気で家庭が崩壊してしまうというシビアな内容なのだが、あくまでもコメディータッチで話は進行する。

浮気相手の女性が、メイクの濃い日本人女性キョーコ。いくら日本人といえども、パリ住まいの女性がこんな日本の旧式の生活をしているだろうか?と思わず突っ込みたくなる。アントワーヌは床に座って日本食ばかり食べさせられ、どうやったら楽に座れるのか、体をひねったり、足を伸ばしたりして苦戦している。いや、椅子のあるテーブルくらい使用するでしょ、と観た人は思うであろう。

キョーコとの浮気を知った妻クリスティーヌ(クロード・ジャド)が、白塗りで着物を着て、夫の帰宅を待っているという展開にも唖然。トリュフォー作品の中でも珍品中の珍品と言えるかもしれない。

ただ、山田宏一は、著書『フランソワ・トリュフォー映画読本』(平凡社)の中で、「それはトリュフォーが現実にパリで見た若い日本女性のありのままの姿」だと書いている。まさに事実は小説より奇なりだ。おそらくあのシーンは大真面目に作られたのだろう。ちなみにキョーコを演じているのはパリコレモデルとして活躍した松本弘子だ。

『逃げ去る恋』(1979)

原題:L'amour en fuite 監督:フランソワ・トリュフォー 脚本:フランソワ・トリュフォー、ジャン・オーレル、シュザンヌ・シフマン 撮影:ネストール・アルメンドロス 音楽:ジョルジュ・ドルリュー 主題歌:「逃げ去る恋」ローラン・ヴールズィ 出演:ジャン=ピエール・レオ、マリー=フランス・ピジェ、クロード・ジャド、ダニエル・メズギッシュ、ジュリアン・ベルトー、ロージー・バルト

アントワーヌ・ドワネルもののラストを飾る作品。

物語はアントワーヌ(ジャン・ピエール・レオ)とクリスティー(クロード・ジャド)の離婚から始まる。これがフランス初の協議離婚だとかで、法廷を出るとマスコミが2人のもとに押し寄せてくる。

その光景を遠回しに見ているのがあのコレット(マリー=フランス・ピジェ)だ。彼女は弁護士になっていて、これから悪名高き子殺しの容疑者を担当することになっており、気が重い様子だ(のちにその役を受けなくて済むように成りほっとするのだが)。

そんなわけで、初恋の人、元妻、今の恋人が、一作の中に勢ぞろいする。過去の映像(これまでの映画の一場面)が時折はさまれ、アントワーヌ・ドワネルの半生と女性たちというおもむきで物語は進む。初めてクリスティーと出会ったコレットは「私たちはアントワーヌ・クラブのようなもの」だと言って、互いに笑い合う。時折、彼女たちはアントワーヌのことを恵まれない少年時代を過ごしたからといって、私たちに甘え過ぎだと辛辣に批評する。

アントワーヌは本を出版していて、そのことを知ったコレットは、彼女の現在の恋人が経営する本屋にわざわざ出向き購入する。自伝的な内容だが、ところどころ事実と違う。アントワーヌがコレットの家の前のアパートに引っ越してきたことを、コレットのほうが引っ越してきたように書いている。コレットがその点を指摘してもアントワーヌは認めようとしない。少しばかりせこいアントワーヌである。

コレットは自分のことに関したことばかりでなく、あなたの考えた物語を書いてはどうかとアドバイスする。アントワーヌはこんなのはどうだろうと話し出す。「ひとりの男が公衆電話の順番を待っていると、中にいた男が写真をびりびりに破いて捨てて出ていった。その欠片を持ち帰ってテープでつなぎ合わせてみるととても美しい女性の顔が現れた。男はその女に恋をし、必死で探し回った挙げ句、ついに彼女を発見する」。コレットはいいじゃないというが、実はこれもアントワーヌ自身が経験した実話で、今の恋人と彼はこんなふうに出会ったのだ。

主題歌「L'amour en fuit」が高らかにかかって、恋人たちはレコード店でキスをする。でもアントワーヌはあのエピソードを小説としてどう展開させていいのかさっぱりわからないし、現実でもこの恋がどう展開していくのかなんてわからないのだ。